90 лет назад, весной далекого 1935 года, в «Казахстанской правде» появилась небольшая заметка о том, что власти молодой республики приняли решение открыть в Алма-Ате зоопарк. Но знаете ли вы, что идея создания его принадлежит ленинградскому профессору Алексею Бялыницкому-Бируле (на фото), человеку поразительной судьбы, который в составе экспедиции в конце XIX века отправился на поиски легендарной Земли Санникова?

А в наших краях Алексей Бялыницкий-Бируля оказался не по своей воле — в начале 30-х годов он отбывал здесь ссылку, о чем свидетельствуют архивные документы. С его подачи 25 января 1936 года по вопросу открытия в казахстанской столице первого в республике зоопарка даже состоялось специальное совещание в Академии наук.

Как это было

Как писала газета 90-летней давности, на первое время было намечено комплектовать Алма-Атинский зоопарк представителями казахстанского животного мира. «Они насчитываются десятками — сайгаки, архары, таутеке, тигры, кабаны и много других редких и интересных зверей, водящихся в Казахстане. Зоопарк организуется наподобие московского — звери будут жить здесь в природных условиях».

Правда, что касается условий, зоопарк и тогда, и сейчас предполагает вольерное содержание животных. Хотя лет 20 назад был разработан план и даже создан макет первого в Казахстане сафари-парка. Мне довелось его видеть, макет находился в дирекции Алма-Атинского зоопарка. Планировалось, что сафари-парк будет расположен по дороге между Алматы и городом Кунаев (бывший Капшагай), но… Планы так и остались на бумаге. Хочется верить, что когда-нибудь этот объект, столь привлекательный в плане развития отечественного туризма, все-таки появится, тем более что у нас есть что и кого показать.

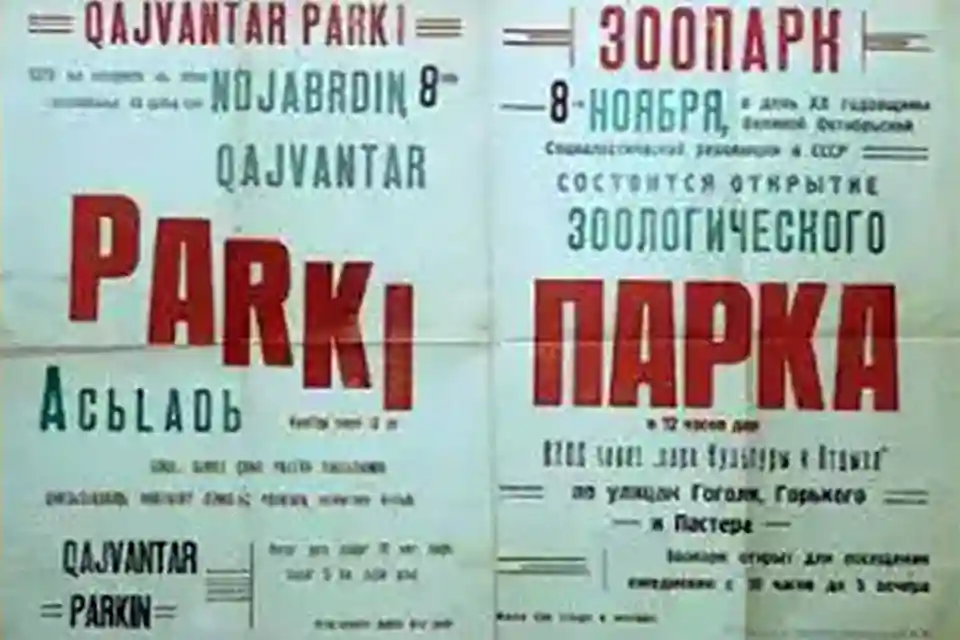

Но вернемся к истории. Первый отечественный зоопарк появился в Алма-Ате в 1937 году, и поначалу его планировали открыть для посетителей 7 ноября. Но поскольку в этот день праздновалась ХХ годовщина Октябрьской революции, то открытие состоялось на следующий день, 8 ноября. До сих пор в Музее города Алматы хранится первая афиша Алма-Атинского зоопарка.

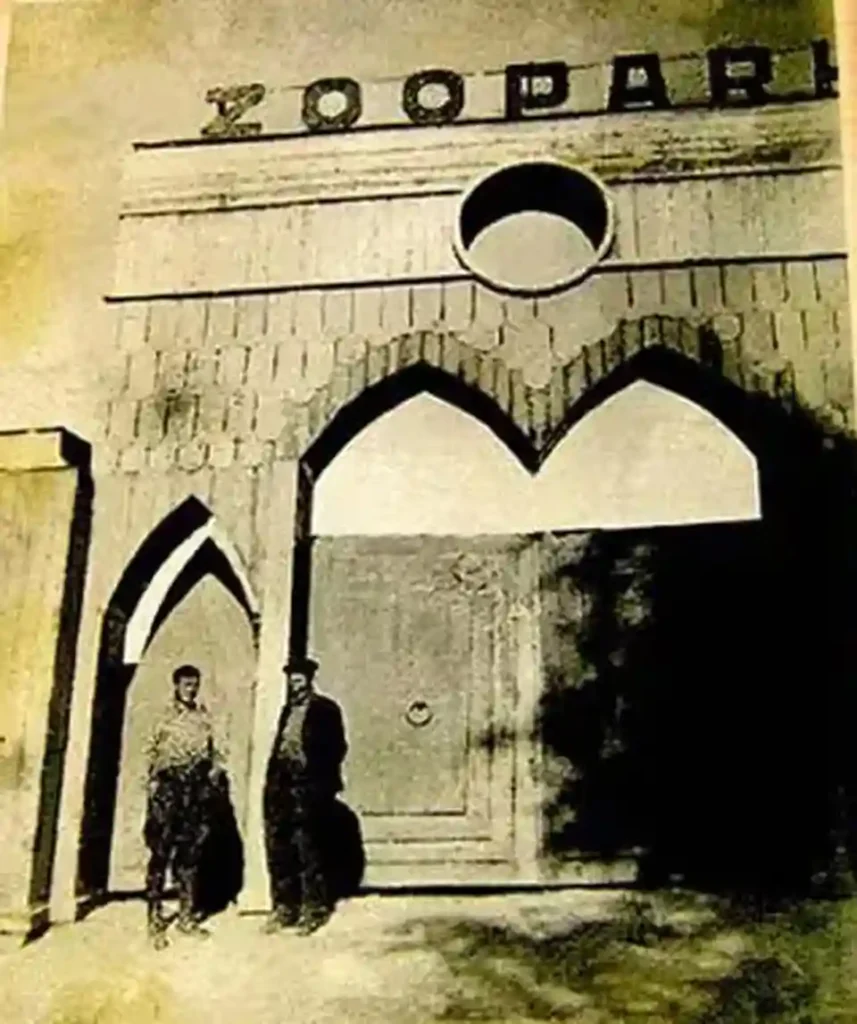

Первоначально планировалось создать зоопарк в районе нынешнего Тастака (тогда это был пригород Алма-Аты), но по настоянию его первого директора Мурзахана Толебаева зоопарк был перенесен в Казенный парк (нынешний городской парк культуры и отдыха), там и началось строительство вольеров, административных зданий и прочих подсобных помещений. Тогда общая площадь зоопарка составляла всего 8 гектаров.

И хотя первоначально планировалось, что его обитателями станут представители только местной фауны, но усилиями Мурзахана Толебаева Казахстану стали помогать другие зоопарки страны: из Москвы и Ленинграда были привезены экзотические животные — львы, тигры, леопарды, медведи, бегемоты, различные антилопы и прочие представители фауны. Помогал Алма-Атинскому зоопарку и знаменитый заповедник Аскания-Нова.

Кстати сказать, в Москве Мурзахан Толебаев познакомился тогда еще с молодым ученым-натуралистом Максимом Зверевым и предложил ему приехать в Алма-Ату, чтобы работать в новом зоопарке, на что тот с удовольствием согласился. Но вскоре после официального открытия зоопарка Мурзахан Толебаев по ложному доносу был арестован как член партии «Алаш» и расстрелян. Вся дальнейшая организационная работа легла на плечи молодого Максима Дмитриевича Зверева.

Работы было невпроворот. В то время Зверев создавал еще и юннатовское движение, занимался строительством зоопарка, вопросами пополнения его живого фонда.

Когда началась война, на долгие четыре года зоопарк был полностью лишен всякого финансирования. Было отключено электричество, не было воды, но самое главное — прекратились поставки кормов для животных. Все экзотические животные погибли, остались лишь несколько представителей местной фауны, которых удалось спасти.

Почти все сотрудники ушли на фронт, в том числе Максим Дмитриевич Зверев. Многие не вернулись, а тем, кто вернулся, пришлось все начинать сначала. Но постепенно зоопарк стал возрождаться, и жизнь начала налаживаться.

Сейчас Алма-Атинский зоопарк признан во всем мире, он является членом многих международных организаций по охране и разведению диких животных. В нем обитает более 340 видов животных, около 6000 особей. Но, разменяв девятый десяток, зоопарк по-прежнему молод, его так же любят горожане, он живет и разрастается, увеличивая и без того солидное количество своих обитателей.

Загадочная земля

Что же касается ленинградского профессора Алексея Бялыницкого-Бирули, то несколько лет назад зоолог Константин Плахов обнаружил весьма интересный документ, который был опубликован в статье искусствоведа Олега Сергиенко «Из истории одного вопроса. Неизвестные страницы из жизни А.А. Бялыницкого-Бирули», включенной в «Вестник архивной службы города Алматы» №2 (11) за 2012 год.

В статье речь шла о том, как Бялыницкий-Бируля в составе экспедиции на шхуне «Заря» в июне 1900 года отправился на поиски гипотетической Земли Санникова. Оказалось, что алматинскому искусствоведу написали родственники ученого в надежде найти следы его жизни здесь, в Алма-Ате, где он находился во время ссылки. Но вначале — забытые сейчас факты истории.

Все наверняка помнят популярный советский фильм «Земля Санникова», снятый по одноименному роману известного советского географа, академика Владимира Обручева, в котором рассказывалось о загадочной земле, расположенной на Северном полюсе. Впервые якобы увидел эту землю в 1811 году опытный полярник, начальник Усть-Янской промышленной артели Яков Санников, участник экспедиции Матвея Геденштрома, которая направлялась на север в поисках мест, богатых песцом и мамонтовой костью. Надо сказать, что к тому времени Якову Санникову уже принадлежало первенство в открытии островов Столбовой и Фаддеевский, входящих в архипелаг Новосибирских островов.

В экспедиции Геденштрома Санникову было поручено исследовать пролив между Фаддеевским и Котельным островами. Во время этих работ он и увидел свою загадочную землю.

О том, что далеко на севере действительно есть неведомые острова, говорило и то обстоятельство, что полярные гуси, вопреки ожиданиям, летели на зимовку не на юг, а на север. Значит, полагали полярники, там есть земля с аномально теплым климатом, где птицы могут высиживать свое потомство.

Чтобы проверить, так ли это на самом деле, было организовано несколько экспедиций. Первая из них отправилась на поиски Земли Санникова в апреле 1820 года, руководил ею лейтенант Петр Анжу.

Экспедиция дошла до того места, где Санников якобы увидел свою землю. Однако, несмотря на ясный день и довольно мощную подзорную трубу, Анжу не удалось ничего разглядеть. Была предпринята и пешая вылазка, но, кроме льдов, она также ничего не обнаружила. Этого хватило для того, чтобы целых 60 лет о Земле Санникова никто не вспоминал.

Но в 1881 году американский исследователь Арктики Джордж де Лонг в Восточно-Сибирском море наткнулся на три маленьких, неизвестных никому острова. Это открытие дало повод ученому секретарю Русского географического общества Григорьеву написать статью, что острова и есть та загадочная земля, которую когда-то увидел Санников. Статья возбудила интерес исследователей, и весной 1885 года Академия наук России организовала новую экспедицию на Новосибирские острова, в качестве геолога в нее вошел барон Эдуард Толль. Приплыв на остров Котельный, Толль в подзорную трубу увидел скалы, которые, как он потом утверждал, и были частью Земли Санникова.

Вернувшись в Петербург, Эдуард Толль стал активно продвигать идею поиска увиденного им острова. В итоге в 1899 году по ходатайству Академии наук правительство выделило 150 тысяч рублей золотом на организацию еще одной экспедиции. В Норвегии было закуплено мощное китобойное судно, названное «Заря». Толль лично подбирал состав экспедиции из молодых ученых-романтиков, мечтавших, как и он, об открытии новой земли. В их числе был и начинающий зоолог Алексей Бялыницкий-Бируля.

21 июня 1900 года «Заря» торжественно отчалила из порта Санкт-Петербурга. А надо сказать, что к тому времени таинственная земля в представлении Толля уже выросла в не менее таинственный материк, который он назвал Арктида.

Миф или реальность?

Два года длилась эта экспедиция, в результате, ничего не найдя, в конце августа 1902 года «Заря» с остатками экипажа вернулась в Тикси. А Эдуард Толль с тремя добровольцами, решившими по льду добраться до острова Беннетта, лежавшего в 300 километрах от «Зари», пропал без вести. Несколькими годами позже спасательная экспедиция нашла следы пребывания в этих краях отважных исследователей, были найдены научные записи Толля, но сами люди обнаружены не были.

После революции новый всплеск интереса к Земле Санникова был порожден названным выше романом академика Обручева, который появился в конце 20-х годов. В 1937 году советский ледокол «Садко» сделал еще одну попытку найти вожделенную землю, но кроме арктических льдов ничего не обнаружил.

Окончательно закрыл вопрос полярный штурман Валентин Аккуратов, который в 1938 году на самолете «отутюжил» предполагаемые координаты острова. Никакой земли найдено не было. После чего Академия наук СССР официально заявила, что Земли Санникова не существует.

И все же, по мнению ученых, эта романтическая Земля Санникова — отнюдь не мираж и не выдумка, она реально когда-то существовала.

Как и многие арктические острова, эта земля была образована ископаемым льдом, поверх которого лежал нанесенный грунт. Со временем море растопило лед, и грунт провалился под воду. А птицы, которых видел Санников летящими на север выводить потомство, и сейчас летят через Северный полюс в Канаду и на Аляску, что, наверное, не случайно.

Так была разгадана загадка длиной более 100 лет, за которую заплачено не одной человеческой жизнью.

Забытое имя

Возвращаясь к Алексею Андреевичу Бялыницкому-Бируле, он стал крупным ученым, одним из основоположников исследований по паразитологии в СССР.

В 1923 году Бялыницкий-Бируля был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук. В 1920-е годы занимал пост заместителя председателя Постоянной полярной комиссии АН, работал в Географо-экономическом исследовательском институте при географическом факультете Ленинградского государственного университета.

Не менее известен Бялыницкий-Бируля и как художник. Главная тема его картин — прекрасно выполненные арктические пейзажи, которые он создавал на основе своих экспедиционных зарисовок. Не случайно в 1908 году его избрали академиком Российской Академии художеств.

В конце 20-х годов Бялыницкий-Бируля занимал пост директора Зоологического музея Академии наук в Ленинграде. 15 ноября 1930 его арестовали по «делу академиков». Зимой 1931 года Бялыницкий-Бируля был осужден тройкой ОГПУ при Ленинградском военном округе по статье 187 (контрреволюция), получив три года заключения.

Отбывал срок помощником врача в Белбалтлаге, был освобожден досрочно и направлен в ссылку в Архангельск. Работал в Архангелогородском отделении Государственного океанографического института. В 1935 году Алексею Андреевичу была присвоена степень доктора биологических наук без защиты.

В 1935 году его ссылка продолжилась в Казахстане, где Бялыницкий-Бируля был назначен старшим специалистом, а позднее — руководителем сектора зоологии Казахстанского филиала Академии наук, который в то время только создавался.

Работы, особенно в летний сезон, было очень много, а вот зимой из-за полного отсутствия какой-либо научной базы исследования останавливались, поэтому некоторые ученые покинули Алма-Ату. Но у ссыльного ленинградского зоолога такой возможности не было, и он предложил открыть в городе зоологический парк.

Предложение было одобрено, и 25 января 1936 года по этому вопросу состоялось специальное совещание в Академии наук, протокол которого приводится в названной выше статье Олега Сергиенко.

Кстати сказать, от Комитета по науке в нем принимал участие Мырзахан Толебаев, первый директор Алма-Атинского зоопарка. Прекрасный знаток Семиречья, он не только выбрал место для строительства зоопарка, но и лично отлавливал для него животных — сайгаков, горных козлов, джейранов.

Алексея Андреевича Бялыницкого-Бирули к моменту открытия зоопарка в Алма-Ате уже не было — он вернулся в Ленинград, где собирался издать свою рукопись о новых видах фаланг.

Но вот как в дальнейшем сложилась его судьба, неизвестно. По одной версии, он все-таки доехал до Ленинграда и там умер в 1937 году. По другой — был повторно арестован и расстрелян. Во всяком случае, до сих пор неизвестно, где похоронен этот крупнейший советский ученый.

Возможно, в будущем появятся и другие документы, которые прольют свет на его жизнь.