Рост экономического неравенства опаснее роста инфляции.

Разница в качестве жизни богатого и бедного населения Центральной Азии может стать причиной кризиса в регионе.

К примеру, казахстанский экономист Рахимбек Абдрахманов главным вызовом для Казахстана и всего региона называет не инфляцию и не валютные колебания, а растущее социально-экономическое неравенство. По словам эксперта, очевидное расслоение общества приводит к нестабильности. А она, в свою очередь, влияет не только на уровень жизни, но и на политические настроения людей.

Эту тревожную оценку ситуации подтверждает доклад Global Risks Report 2025, опубликованный на Всемирном экономическом форуме. В документе Казахстан и несколько других стран Центральной Азии входят в список из 12 государств, где в ближайшие годы могут обостриться внутренние противоречия и вырасти риски социальных волнений и даже вооруженных конфликтов. Главные причины — разрыв в доходах богатых и бедных, региональный дисбаланс, уязвимость экономических моделей и все более ощутимый дефицит природных ресурсов.

Так, по данным отчета о рисках, социальное неравенство в Казахстане продолжает расти. Около семи миллионов граждан даже не имеют собственного жилья, при этом 6% населения владеет почти половиной всего жилого фонда страны.

С финансами картина не лучше — более 60% всех банковских депозитов сосредоточено у жителей Астаны и Алматы, тогда как в самых населенных регионах не более 3% граждан имеют хоть какие-то банковские вклады. Эксперты считают: при сохраняющемся перекосе уровень имущественного и социального разрыва в стране будет лишь усиливаться.

Похожие тенденции можно видеть по всей Центральной Азии. В Кыргызстане около черты бедности проживает почти четверть населения, а реальные доходы большинства граждан за последние два года снизились почти на 30% из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы. В сельских районах до сих пор большая зависимость от денежных переводов трудовых мигрантов, уехавших на заработки в соседние государства. По оценкам аналитиков, объем таких переводов достигает почти трети ВВП страны. Это помогает поддерживать уровень потребления, но делает экономику уязвимой к внешним колебаниям.

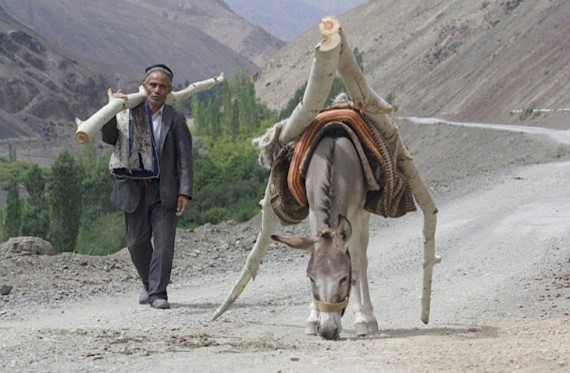

В Таджикистане ситуация еще сложнее — тут уже каждый четвертый живет за чертой бедности, а трудовая миграция остается главным источником доходов для миллионов семей. Исследователи считают, что неравенство усиливает разрыв между городом и селом: в Душанбе формируется относительно обеспеченный слой населения, тогда как горные и сельские районы остаются на уровне жизни начала 1990-х. К тому же, растет нагрузка на водные ресурсы — Таджикистан сталкивается с таянием ледников, питающих местные реки, и все чаще испытывает перебои с водоснабжением сельских районов. В последние годы пресная вода в стране становится таким же фактором напряженности, как цены или уровень занятости граждан.

В Узбекистане формально зафиксировано снижение уровня бедности, но доходы самых обеспеченных 10% населения растут в шесть раз быстрее, чем у остальных 90%. Это создает «двухскоростную экономику»: динамичную в Ташкенте и стагнирующую в регионах. Одновременно усиливается дефицит воды — пересыхают малые реки, снижается приток из Амударьи и Сырдарьи. По прогнозам аналитиков, к 2030 году потребность Узбекистана в пресной воде может превысить доступные ресурсы на 20-25 процентов, что станет серьезным испытанием для сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

О Туркменистане авторы доклада говорят осторожно: официальная статистика практически недоступна со стороны, но международные наблюдатели фиксируют дефицит продовольствия и двузначную инфляцию. По оценкам экспертов, реальная покупательная способность населения за пять лет снизилась почти на 35%, несмотря на официальные заявления о повышении минимальных выплат и росте доходов граждан. Вдобавок, в стране сохраняется зависимость от Амударьи, и маловодные годы напрямую влияют на урожайность и внутренние цены.

По мнению аналитиков Всемирного экономического форума, социальное неравенство в Центральной Азии усугубляется именно пересечением экономических и экологических рисков. Сокращение водных ресурсов усиливает конкуренцию между регионами и отраслями, а недостаток координации между странами может стать фактором еще большей напряженности в ближайшие годы. При растущем населении и климатических изменениях этот вызов становится не только экологическим, но и социальным.

Даже периоды экономического роста не сопровождаются заметным улучшением качества жизни большинства граждан ЦА. Это, по словам экспертов, делает общество особенно восприимчивым к шокам — от инфляции до политических кризисов. В краткосрочной перспективе прогнозируется рост имущественного разрыва, а в долгосрочной — снижение доверия к государственным институтам и даже риски вооруженных конфликтов.

Тем не менее, авторы доклада считают, что у стран региона есть рычаги для стабилизации. Среди ключевых мер — налоговая прозрачность, развитие региональной инфраструктуры, водная дипломатия и совместные проекты по сохранению ледников. Эти шаги помогут сохранить самое важное — доверие граждан, без которого устойчивость любой экономики сегодня может оказаться под вопросом.