Памирский дом-чид — свидетель глубокой древности, недооценённой многими. Предлагаем заглянуть в его историю подробнее.

Жители Памира, освоившие высокогорные территории, несмотря на суровые природные условия, сумели сохранить яркую культурную самобытность: с пышными обрядами, выразительной музыкой и танцами, и даже с реликтовыми языками, исчезнувшими в других регионах Центральной Азии свыше тысячи лет назад, рассказывает asiaplustj.info. Одним из ключевых достижений стал уникальный архитектурный стиль традиционного жилища — важный объект для исследователей и хранителей культурного наследия.

- Памирский дом-чид — свидетель глубокой древности, недооценённой многими. Предлагаем заглянуть в его историю подробнее.

- Что находится внутри дома?

- Внешний облик

- Художественная резьба по дереву

- Древние истоки памирского дома и его историко-архитектурные параллели

- Памирский дом в свете древних индоиранских представлений и мифов

До 1950-х годов памирские дома сохраняли свою первозданность благодаря географической изоляции. В ходе экспедиций 1970-х годов удалось зафиксировать конструктивные особенности этих построек, проследить их архитектурные и художественные корни.

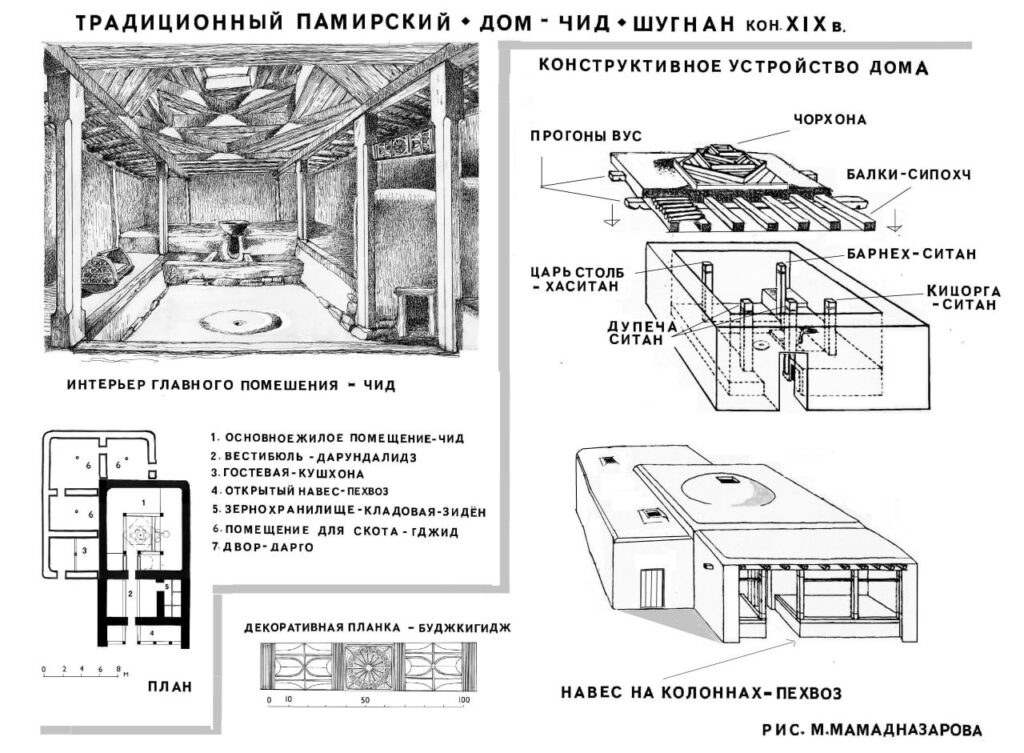

Как показали исследования, проведённые в Памире и соседних горных районах Афганистана, Пакистана, Индии и Китая — в так называемом Памиро-Гиндукушском этно-лингвистическом регионе (термин И. Стеблина-Каменского) — до сих пор сохранился древнейший тип зального жилища. Он характеризуется ступенчатой балочной конструкцией «чорхона» и световым отверстием «рёз» в центре потолка.

Археологические изыскания подтверждают, что подобные жилища были распространены в древней и средневековой Центральной Азии и некоторых регионах Евразии.

В течение многовековой «селекции» в памирском жилище сохранились планировочные и конструктивные приёмы, максимально приспособленные к природно-климатическим условиям высокогорья, повышенной сейсмике, сложившемуся веками быту большой патриархальной семьи.

Древность подобного жилища подтверждается сохранившимися в народе большого пласта космологических представлений, верований и связанной с домом терминологией.

Все эти особенности позволяют исследователям рассматривать архитектуру народного жилища Памира, как уникальное явление в зодчестве Центральной Азии и не случайно, при реконструкции археологических объектов древней и средневековой архитектуры, в качестве ближайших аналогий привлекались материалы по памирскому жилому дому.

Собранные воедино аналитические материалы дают нам полное основание поддержать предложение ученых и общественности Горного Бадахшана о включении памирского дома-чида в репрезентативный список ЮНЕСКО, как элемента материального и духовного наследия Таджикистана.

Селение Савноб в долине реки Бартанг. Фото из личного архива автора

Селение Савноб в долине реки Бартанг. Фото из личного архива автора

Что находится внутри дома?

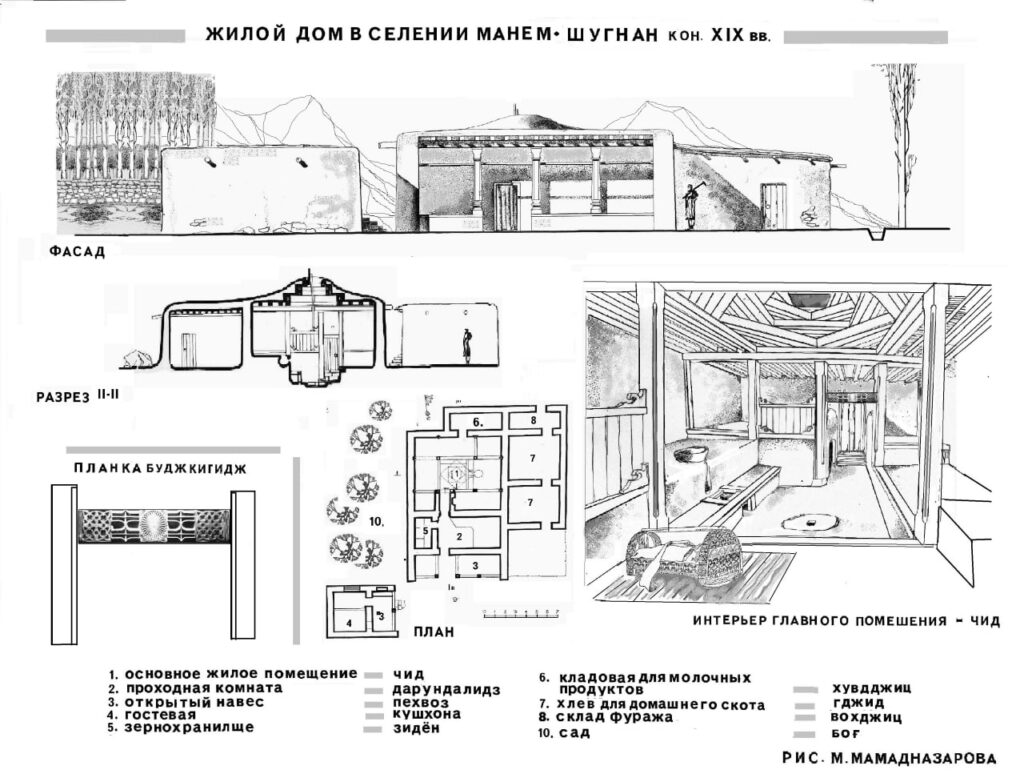

Памирский жилой дом и сегодня является основным типом жилища памирских народностей (шугнанцев, рушанцев, ваханцев, ишкашимцев, ванчцев, язгулямцев, сарыкольцев). Среди старых мастеров бытует выражение «семь дверей (помещений) под одной кровлей», характеризующие дом как конгломерат жилых и хозяйственных построек.

Вид и план характерной памирской жилой усадьбы в селении Богев, Шугнан. Фото из личного архива автора

Вид и план характерной памирской жилой усадьбы в селении Богев, Шугнан. Фото из личного архива автора

Главный композиционный центр такого комплекса – большое замкнутое, близкое к квадрату (со сторонами до 10 метров, высотой до 5 метров) зимнее помещение-чид (чод, кут, куд, кхун) с очагом и свето-дымовым отверстием – рёз в перекрытии, вмещавшего в прошлом большую патриархальную семью.

Жилая часть включала в себя связанную последовательно планировочную триаду: пехвоз («открытый спереди») – навес на колоннах, дарундалидз – проходное помещение (вестибюль) и чид – основное большое замкнутое помещение.

Последовательно расположенных частей: пехвоз-дарун-далидз-чид, позволяет сезонно эксплуатировать каждое из них: чид – зимой, дарун-далидз – весной и осенью, пехвоз и дарго – летом.

Многофункциональность чида предопределила усложнённую, строгую, даже каноническую, организацию внутреннего пространства, что безусловно указывает на длительный процесс формирования этой структуры.

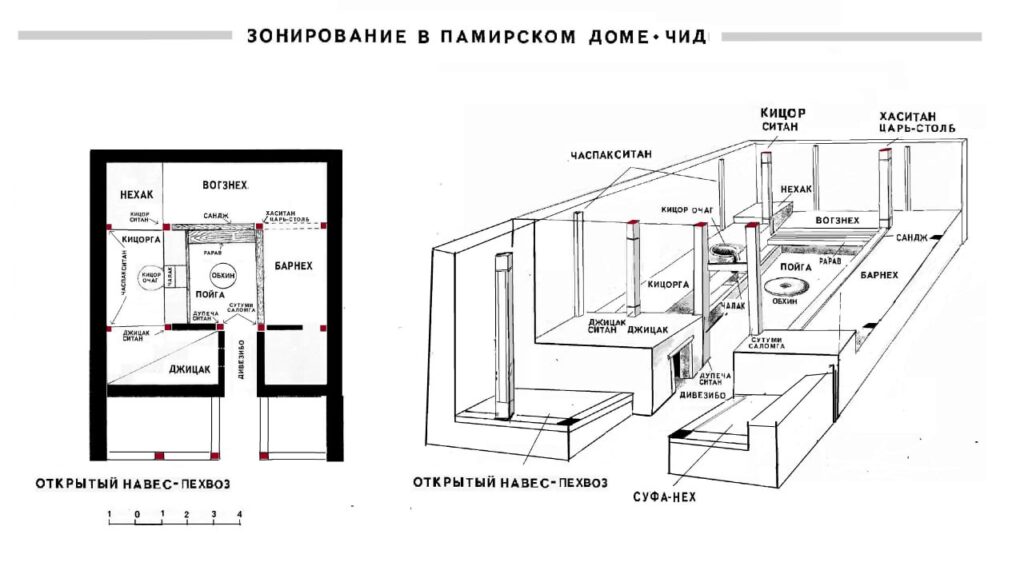

Исследователи образно сравнивают памирский дом с Ноевым ковчегом, в котором собрано все самое необходимое для проживания. Широкие, разновысотные и разнофункциональные глиняные суфы – «нех» (от 0,5 до 1,5 м) – тянутся вдоль стен, прерываясь только у входа, окаймляя загубленную в центре квадратную площадку «пойга».

Фото из личного архива автора

Фото из личного архива автора

Под суфами у входа устраивалось зимнее помещение для молодняка – джицак. Традиционный очаг – «кицор» – встраивался в самую высокую суфу, аккумулируя тепло в доме.

На суфах протекала вся жизнь семьи, поэтому они имели различное функциональное назначение, а отдельные участки, раскрытые в сторону центральной части, разделялись между собой невысокими перегородками: глиняными – мундал или деревянными – тахтабанде.

Противолежащая очагу, ближе ко входу суфа-барнех предназначалась для гостей; суфы же против входа – вогзнех, иногда называвшаяся «ха-хин» или «шашин», т.е. «царское место». Во время свадебной церемонии на этой суфе усаживали жениха (ха, ша) и невесту.

В домах Ванча, пишет этнограф М.Андреев в своей замечательной книге «Таджики долины Хуф», «нары, особенно с очагом, бывали очень высокими; для вхождения на них делали даже специальные ступени, а особо почётные гости въезжали в дом на лошади и слезали с неё прямо на нары».

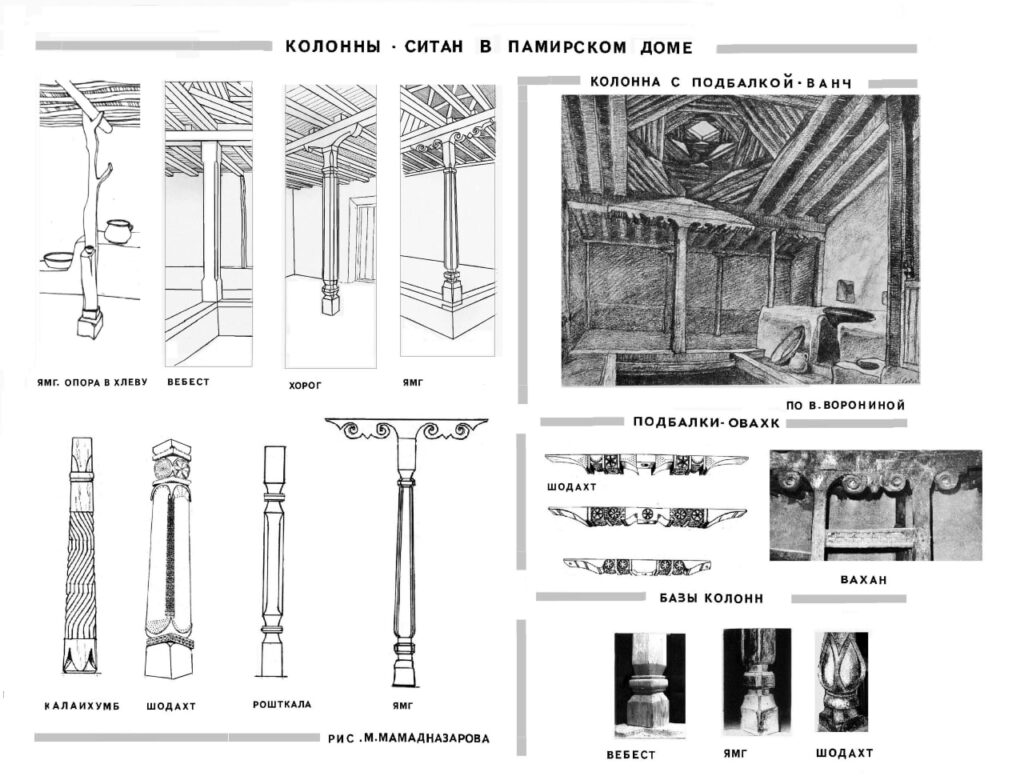

На края суф устанавливались пять мощных опор – «ситан», несущих в центре деревянное ступенчатое перекрытие «чорхона», состоящее из четырёх уменьшающихся кверху уложенных под 45° квадратов, завершающихся квадратным (до 1 м) свето-дымовым отверстием – рёз (рузан или раузан).

Жилой дом в селении Ямг, середина XIX века. Фото из личного архива автора

Конструкция «чорхоны» равномерно распределяет нагрузку крыши через два прогона на мощные столбы. Поярусное уменьшение чорхоны способствует лучшей рассеиваемости света и хорошей вытяжке дыма из чида, отапливаемого «по-черному».

Два входных «столба приветствия» скреплены вверху, обращённой в сторону чида горизонтальной декоративной резной планкой «буджкигич» (дословно «убиватель козлов»), в прошлом на неё вешалась туша свежуемого животного.

Жилой дом в ваханском селении Птух (Афганский Бадахшан). Источник: Grosser Pamir: Österreichisches Forschungsunternehmen 1975 in den Wakhan-Pamir/Afghanistan, Graz, 1978. Фото из личного архива автора

Жилой дом в ваханском селении Птух (Афганский Бадахшан). Источник: Grosser Pamir: Österreichisches Forschungsunternehmen 1975 in den Wakhan-Pamir/Afghanistan, Graz, 1978. Фото из личного архива автора

В интерьере жилища сразу напротив входа устанавливается главный столб – «хаситан» (царь-столб), который считался символом дома. Под световым люком на уровне пола устраивалась водопоглощающая яма – «обхин», покрытая каменным диском с отверстием

Эта отшлифованная веками планировочно-конструктивная система представляет собой взаимосвязанный несущий каркас, устойчивый при частых и сильных, до 9 баллов, землетрясениях.

Интерьер жилого дома «чид» различных районов Памира. Фото из личного архива автора

Интерьер жилого дома «чид» различных районов Памира. Фото из личного архива автора

Внешний облик

Большие размеры памирского чида позволяют во время праздников использовать его как своеобразный театр, в котором зрители рассаживались по иерархии на разновысотных суфах, а все действия (танцы, пантомима, свадебные и поминальные мероприятия) разворачивались в центре, на слегка заглублённой площадке – пойга.

Пластическая градация жилища от открытого, со свободно расположенными строениями в низовье (1700 метров над уровнем моря) до слитных конгломератов в верховьях (3500 м. над уровнем моря), отмечена нами в пределах отдельных долин, протяжённостью не более 100 км, но со значительными перепадами высот – до 1,5 км.

Видоизменения горнобадхшанских жилищ в зависимости от высоты их местоположения. Фото из личного архива автора

Внешний облик жилищ лаконичен, хозяйственные пристройки примыкают к выделяющемуся объёму чида, с небольшим куполообразным возвышением, образуемым чорхоной. Такая композиция чида позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом.

Замкнутость дома оживляется открытым на колоннах навесом – пехвоз, как бы приглашающего в дом.

Фото из личного архива автора

Фото из личного архива автора

Из освещенного двора – дарго, пройдя под сенью навеса – пехвоз, через проходной дарун – далидз, входим в замкнутый, освещённый сверху чид. Здесь сноп света освещает сверху среднюю часть жилого пространства – пойга и рассеивается по сторонам, наполняя интерьер дома эпической торжественностью.

Пятистолбный вариант чида является самым распространенным на Памире.

Строительство дома осуществлялось в строгой последовательности в три этапа, при активном привлечении коллективной помощи селян-кирьяр и сопровождалось ритуалами и угощениями.

Структурная композиция памирских домов — от двухстолбного до пятистолбного. Фото из личного архива автора

Структурная композиция памирских домов — от двухстолбного до пятистолбного. Фото из личного архива автора

Художественная резьба по дереву

Народные мастера искусно оформляли деревянные элементы дома. Колонны, резные карнизы и выпущенные концы балок перекрытия украшали навес-пехвоз. Внутри дома художественно оформлялись опоры, деревянные шкафы-перегородки на суфах, прогоны и балки перекрытия, двери. Некоторые колонны имели подбалки – овахк – в виде спиралевидных ответвлений, напоминающие рога горных козлов.

Фото из личного архива автора

Особое внимание мастера уделяли оформлению резной планки – бучкигидж, являющегося характерной только для верхних районов Бадахшана и не имеет аналогий в жилищах Центральной Азии. Даже в самых скромных домах орнаментированный бучкигидж являлся единственным украшением интерьера чида.

Чередование солярных символов Солнца (Хир) и Луны (Мест) на этой планке, отображают, на наш взгляд, солнечные и лунные циклы, связанные с земледелием.

Наиболее распространенным орнаментом в резьбе по дереву был геометрический, с вариантами многолучевых розеток, ромбов, квадратов, крестов и свастик.

Резные двери памирских жилищ. Фото из личного архива автора

Резные двери памирских жилищ. Фото из личного архива автора

Древние истоки памирского дома и его историко-архитектурные параллели

Археологические, историко-архитектурные, этнографические, фольклорные, лингвистические материалы, графические реконструкции, позволяют заключить, что жилища подобные памирскому дому были распространены в древнейшем, древнем и средневековом зодчестве не только в Центральной Азии.

Сравнительный анализ подобных жилищ в разное время осуществили исследователи: М.Ильина, М.Андреев, Л.Сумбадзе, О.Халпахчьян, В.Воронина, А.Мехтиев, G.Akin, L Dushek, А.Шохуморов, В.Бесолов и М.Мамадназаров.

Мы выделили четыре региона распространения подобных жилищ.

Первый регион. Высокогорный массив Памиро-Гиндукушского этно-лингвистического региона (Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Индия и Китай), образно названный «шарниром, на котором крутится вся Азия».

Широкое распространение рассматриваемого покрытия в древней и раннесредневековой Центральной Азии подтверждают многочисленными реконструкции четырехколонных замкнутых залов Бактрии, Согда, Уструшаны, Ферганы, Парфии и Хорезма.

Памирская «чорхона», на наш взгляд, является самым простым, но вместе с тем самым архаическим вариантом подобных перекрытий.

Реконструкции жилищ и храмов со ступенчато-балочным потолком в древней и средневековой Центральной Азии. Фото из личного архива автора

Реконструкции жилищ и храмов со ступенчато-балочным потолком в древней и средневековой Центральной Азии. Фото из личного архива автора

Ближайшими аналогиями памирским домам, являются древние и средневековые жилища и храмы бактрийско-кушано-тохаристанского и согдийско-уструшанского ареалов.

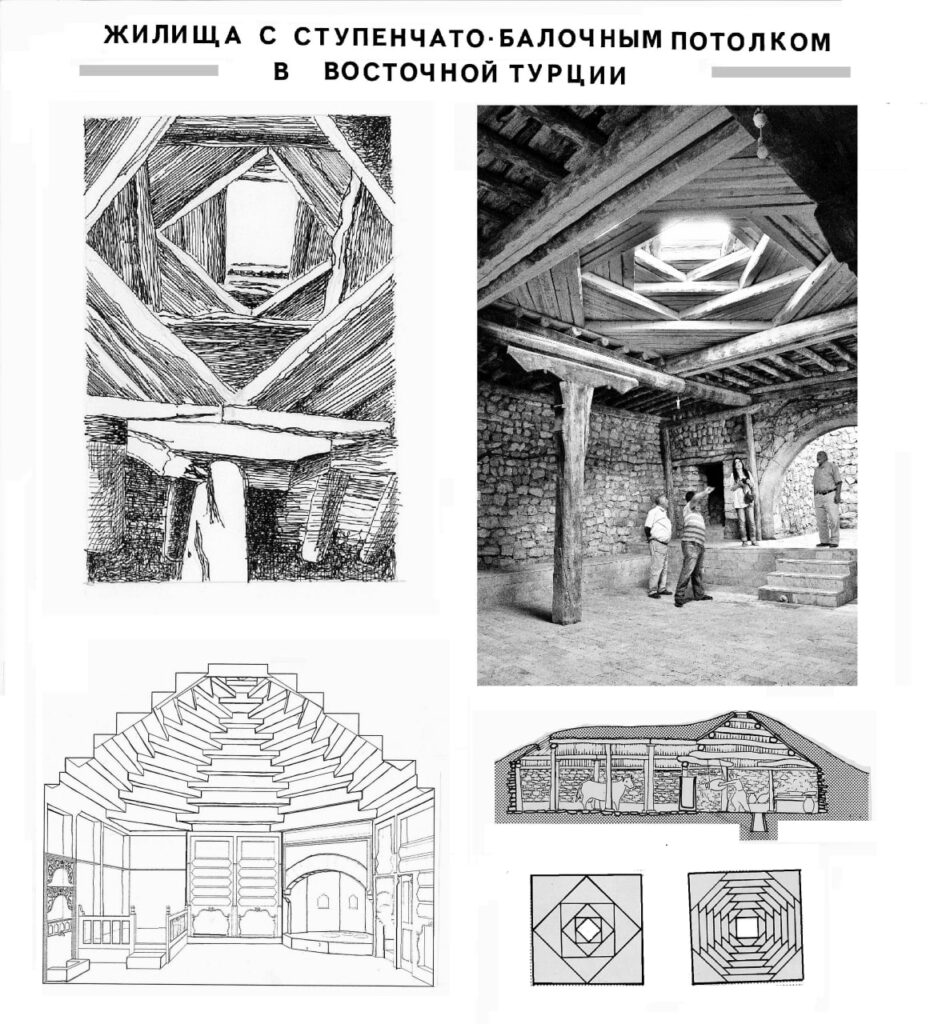

Второй регион распространения жилищ со ступенчато-балочным покрытием включает в себя Закавказье и Малую Азию (Восточная Турция). Это имеющие древние истоки грузинские жилища «дарбази», армянский «глхатун», нагорно-карабахский «карадам» и южноосетинский «эрдояни сахли», а также жилые дома Восточной Турции и курдский дом.

Фото из личного архива автора

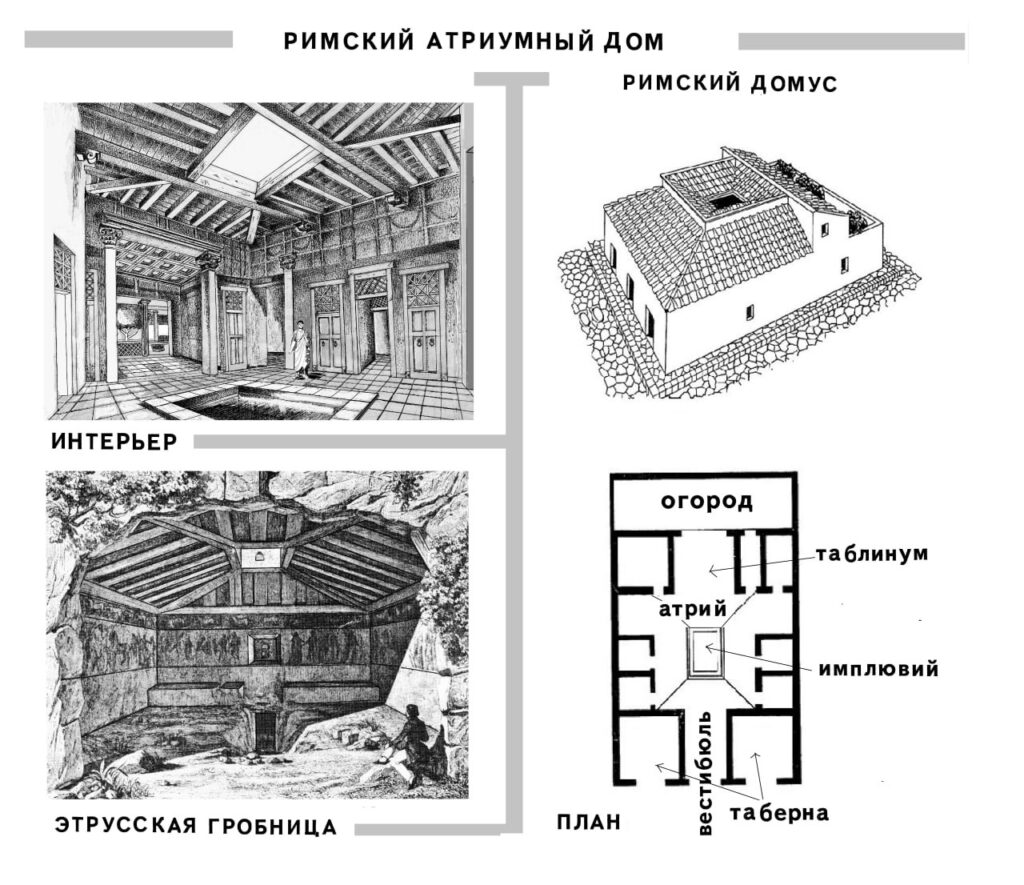

Третий регион. По ряду планировочных и конструктивных элементов жилища со ступенчатым перекрытием были распространены в Средиземноморье: древнегреческий мегарон, атриумный дом этрусков и римлян.

Последовательное расположение помещений в триаде эгейского мегарона (Троя, Крит, Микены, Тиринф), от открытого в одну сторону навеса с антами – наос, через проходное помещение – вестибюль – пронаос, в монументальный замкнутый зал, освещаемый через световой люк в перекрытии – мегарон, мы видим и в памирском чиде: пехвоз – дарундалидз – чид.

Как считают исследователи архитектуры М. Ильина и Л.Сумбадзе, древнейшие мегароны были перекрыты деревянным ступенчатым перекрытием, но эти деревянные купола, очевидно, не сохранились или не получили полного развития.

В главном помещении этрусского и римского атриумного дома вертикальная ось отверстия в крыше «комплювий» и бассейна-водостока – «имплювий» идентична оси горнобадахшанского чида «рёз» – «обхин». Даже название «черный дом» из-за отопления «по-чёрному» одинаково для римского дома (атрий), нагорнокарабахского (карадам) и горнобадахшанского (тер чид). Активные контакты Средиземноморья с иранским миром Центральной Азии, особенно в греко-бактрийский и кушанский периоды благоприятствовали проникновению архитектурных идей из Запада на Восток и обратно.

Четвёртый регион. В поисках аналогий мы обратились к жилищным традициям индоиранских народов и связываемыми с ними археологическим культурам. Это генетически родственные андроновская и срубная культуры, локализованные в Поволжье, Зауралье, Северном Казахстане и Западной Сибири.

По самой распространённой версии ведийские арии (андроновцы) прошли первыми через Центральную Азию в Индию и Иран, а срубники, собственно иранцы, переселились несколько позже.

Открытие крупных культовых центров Аркаим и Синташта на юге Урала расширяют наши представление об истоках строительной и духовной культуры индоиранцев, распространившейся «от Урала до Западной Сибири, от зон тайги на севере до вершин Памира и пустыни Каракум на юге».

Открытый на Урале протогород Аркаим напоминает по композиции описанную в памятнике древнеиранской литературы и культуры Авесте, круглую Вару на родине индоариев Арьянам Ваэджа (Арийский простор).

Реконструкция древних жилищ, ямной, срубной и андроновской культур, Поволжья, Приуралья и Северного Казахстана. Фото из личного архива автора

Аркаим как и Вара имел форму нескольких концентрических кругов, обстроенных по периметру вытянутыми в плане жилищами, с колонными навесами перед входом. Каждая аркаимская жилая ячейка, расположенная по кругу композиционно напоминает трехчастную планировку бадахшанских домов, с очагами, столбами и несколькими свето-дымовыми люками в перекрытии.

Археолог Е.Кузьмина считает, что в Памиро-Гиндукушский регион данный тип жилища был привнесён во II тыс. до н.э. индоиранцами в виде большой полуземлянки с очагами (площадью от 70 до 250 кв. м) и лежанками вдоль стен, с шатровым или ступенчатом перекрытием на опорных столбах и световыми отверстиями в кровле.

Осетинские исследователи В.Бесолов и А.Бесолов происхождение подобных жилищ связывают с Малой Азией, откуда ранние индоевропейцы продвинулись в места их евразийского обитания.

Археолог Б.Литвинский придерживался вначале позиции Е.Кузьминой, но затем связал историко-культурные истоки этой архитектурной темы с сиро-хеттскими традициями.

Макет круглого в плане протогорода Аркаим в Зауралье и планировка жилой ячейки (II тыс. до н.э.). Фото из личного архива автора

Макет круглого в плане протогорода Аркаим в Зауралье и планировка жилой ячейки (II тыс. до н.э.). Фото из личного архива автора

Памирский дом в свете древних индоиранских представлений и мифов

Универсальность памирского жилища-чид заключается в том, что помимо жилых функций, в нем выработался опыт организации сакрализованного пространства (храма): ступенчатый потолок чорхона со световым люком рёз, олицетворял прямую визуальную связь с небесами, очаг-кицор соответствовал алтарю, столбы-ситан воспринимались, как связующие элементы между мирами, соответствуя индоевропейской трехчастной вертикальной структуре Вселенной.

Световые люки в жилищах придавали интерьеру особый эффект, созвучный космогоническим представлениям индоиранцев. В «Авесте» в строках, посвящённых дворцу Анахиты читаем: «У каждого протока дом высится прекрасный, сверкая сотней окон (раучана) и тысячью колонн».

Описание ведётся изнутри сверху вниз. При этом раучана, священный элемент дома – это не окно, а именно световой люк в зените. Примечательно, что в шугнанском языке окно – ток, видимо, позднего происхождения и означает оно, в большей степени нишу в стене.

Термин «рёз», рыджон, раузан сохранился почти во всех индоиранских языках, в том числе, в Авесте как «раучана», что, несомненно, указывает на древность такого способа освещения. На Памире существует поверье о том, что через дверь проникают в дом шайтаны и джины, а через световой люк ангелы и святые.

Одной из ритуальных функций светового люка – прохождение через него лучей солнца, отмечаемых в виде засечек на «царь столбе», стенах, по словам М.Андреева, фиксирующих весеннее равноденствие, зимнее и летнее солнцестояние и другие календарные даты.

Другой элемент дома – хаситан-царь-столб – наделяли магической силой. По традиции, входящий в дом был обязан, если даже никого в доме нет, поздороваться с колоннами.

Считается, что «четыре столба дома всегда на месте» или «четыре столба дома свидетели» всего происходящего в доме. При строительстве под основание колонн закапывали кости жертвенных животных, а при установке прогона перекрытия на нем резали жертвенное животное.

На царь-столб во время Навруза (Шогунбоор) вешали венки и ветки ивы; невеста, вошедшая впервые в дом жениха, в знак приобщения к его роду, прислоняла голову к этому столбу. Во время землетрясений рекомендовалось держаться за царь-столб, считалось, что в этом столбе живёт душа дома. Человека достойного и самостоятельного нередко сравнивали с царь-столбом.

Прямые аналогии мы видим в ведийских представлениях о жилище, где на столбы переносились человеческие черты. Памирцы-исмаилиты (панджтани) до сих пор связывают пять столбов чида с почитаемыми в исламе святыми: Мухаммад, Али, Фотима, Хасан и Хусейн.

Выделение в опорной системе одного из столбов характерно и для народного зодчества Кавказа. Так в трехстолбном грузинском дарбазном жилище колонна против входа называлась деда-бози, т.е. «мать-столб», а у аварцев срединный столб в жилище называли «столбом корня».

Рассматривая древние индо-иранские источники, такие как Авеста и Ригведа (II тыс. до н.э.) мы находим в них много соответствий в описании жилищ и космологические представлений и терминологии, связанных с памирским жилищем.

Интерьер современного памирского дома. Фото из личного архива автора

Интерьер современного памирского дома. Фото из личного архива автора

Известный лингвист В.Лифшиц проводит прямые параллели между описанием жилищ в «Авесте» с памирским домом. В ведических текстах индоариев в описаних дома (Атхарваведа III) мы также обнаруживаем сходство с чидом. Это близкое к квадрату помещение (16 шагов в длину и 12 в ширину, т.е. около 100 кв. м.), с четырьмя столбами в центре, поддерживающими квадратную раму перекрытия, один из которых называлась царским столбом – «ступа раджа».

Иранские термины встречаются и в деталях ступенчатых жилищах Закавказья – дарбази (дарвоза-ворота), хазарашенк (тысячестрой от хазор-тысяча) тондир – (очаг, танур) и, возможно, само название армянского жилища глхатун (гл, гил – глина) глиняный дом.

Общие для индоиранских народов четырехчастные системы «огонь-вода-земля-воздух», сочетаются с образом идеально устойчивой структуры, интегрирующей в себе основные параметры космоса.

Это нашло отражение в статично-устойчивых архитектурно-пространственных типах, отраженных в таджикско-персидском языке: чорсутун (четырехстолпие), чоргумбаз (четырехкуполный), чорхона (ступенчатый потолок, свастика), чорбурдж (четырехстенный), чорток (павильон, раскрытый четырьмя арками наружу – храм огня), чорминор (четыре минарета), чорсу (торговый купол), чордара (четырехдверный), чорбог (четыре сада), чорраха (перекресток), чоркалид (свастика) и др.

К индоевропейским истокам восходит само название жилища (хижины, землянки) – чид (шугнанский), чод (рушанский), куд (язгулемский), кад (ягнобский), када (согдийский) kata (древнеиранский), hadis (дворец – древнеперсидский), кута (пуштунский), кути, котха (индийский), казар (скифский), хазар (осетинский), хата (украинский), кота (финоугорск), hut (английский), hutte (немецкий), kasa (итальянский).

Древнеиранское название жилища «ката» восходит к глаголу «копать» отражая тип землянки (копанка). Древний иранский глагол «vi-da» – «строить жилище» или «vidana» – перекрытие, также сохранился в шугнанском языке как «withum», обозначающее потолок.

В истории архитектуры есть примеры, когда природно-климатические и социально-бытовые условия способствуют выработке схожих архитектурных форм. Но обширный экскурс в пространстве и времени по зальным, освещаемым через световые люки жилищам, позволяет нам предполагать о древних заимствованиях в зодчестве географически удалённых друг от друга регионов Центральной Азии, Закавказья, Малой Азии, Среднего Востока, Средиземноморья и Юго-Восточной Европы.

Архитектурные формы, «застывшие» в поселениях Западного Памира дают основание называть Горный Бадахшан «заповедником» древнего жилого зодчества. И если в других точках мира этот тип жилища исчез, то на Памире он до сих пор является основным и популярным в народе жилищем, прошедшим процесс современной модификации, но не утерявшим при этом основные функциональные, композиционные, конструктивные и художественные качества.