Государствам региона всё сложнее справляться с дефицитом воды. Засухи, исчезающие ледники, непредсказуемые осадки, растущие нагрузки на сельское хозяйство и энергетику, медленно превращают тему нехватки водных ресурсов в вопрос выживания.

Всемирная метеорологическая организация (WMO) в своем новом докладе предупреждает: устойчивое потепление станет постоянным информационным фоном ближайших лет, и странам ЦА потребуется скоординированный ответ на надвигающийся водный кризис.

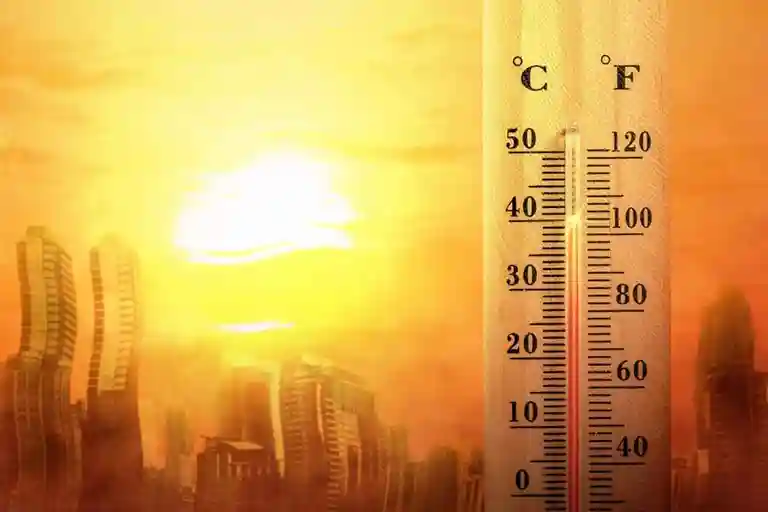

Согласно прогнозу WMO, следующие пять лет будут заметно теплее климатической нормы двух последних десятилетий. Вероятность скачка общемировой температуры сразу на +1,5 °C составляет почти 80%.

Разница в несколько градусов может показаться незначительной, однако, по оценкам международных организаций, такое быстрое потепление уже негативно сказывается на климате и ведет к значительным последствиям для планеты — усилению экстремальных погодных явлений, изменению экосистем и угрозе продовольственной безопасности.

Так, 2024 год стал самым «горячим» за всю историю международных наблюдений: в среднем, по всей планете температура поднялась на те самые 1,5°C.

Основной температурный удар направлен на Центральную Азию — учащаются пыльные бури, селевые потоки, разрушительные ливни и волны жары. Особенно тревожный фактор — ускоренное таяние горных ледников, питающих реки Сырдарья и Амударья. Это напрямую угрожает системам водоснабжения, энергетики и сельского хозяйства, а потому требует скорейшего пересмотра водной политики и усиления трансграничного сотрудничества между странами региона.

Дополнительные риски описаны в докладе WMO «Базовая оценка мониторинга воздействия засухи», где Центральная Азия названа одним из наиболее уязвимых регионов мира.

Несмотря на эти весьма тревожные прогнозы, власти центральноазиатских республик, похоже, не отдают себе отчета во всей тяжести грядущих испытаний.

Приступаем к водным процедурам

Между тем, эффективное управление рисками возможно только через совместные действия, особенно в бассейнах крупнейших рек. По подсчетам Евразийского банка развития, на модернизацию водной инфраструктуры в ближайшие 5 лет странам региона потребуется не менее 29 миллиардов долларов. На данный момент собрано меньше половины необходимой суммы — 12 миллиардов. Но в сложившейся ситуации частичное финансирование – это деньги в песок.

Похоже, наиболее адекватно оценивают надвигающиеся риски в Узбекистане. В Казахстане и Туркменистане, впрочем, также растет серьезное отношение к проблеме. В Таджикистане и Кыргызстане по-прежнему надеются на авось в виде международной помощи и добрососедских «зачётов».

В настоящее время только на обновление систем водоснабжения всему региону требуется более 2 миллиардов долларов ежегодно. Причём на долю Казахстана и Узбекистана приходится около 800 миллионов долларов из этой суммы – остальные деньги должны вложить соседи по региону. Однако, в госбюджетах такие статьи расходов не являются приоритетными, а скорее абстрактными.

Впрочем, несмотря на отсутствие стратегического подхода, страны региона пытаются искать компромиссы и договариваться. Таким примером стало заседание межгосударственной водохозяйственной комиссии, где были подписаны документы, регламентирующие пользование общими водными ресурсами в 2025 году. Из Сырдарьи на сельхоз нужды запланированы около 12 миллиардов кубометров воды: 8,8 млрд — Узбекистану, 1,9 млрд — Таджикистану, 900 млн — Казахстану через канал Дустлик, и 270 млн — Кыргызстану.

По Амударье лимит водопользования на период с апреля по октябрь составляет почти 40 миллиардов «кубов». Из них 16 млрд предусмотрено для Узбекистана, 15,5 млрд — для Туркменистана, и 7 млрд — для Таджикистана. Дополнительно, чуть более 2 млрд кубометров направят в дельту реки и в Аральское море.

Отдельным направлением работы водохозяйственной комиссии остаётся взаимодействие Казахстана и Кыргызстана. В 2024 году страны договорились о поставках воды для Жамбылской области РК. Бишкек уже с апреля отправляет соседу воду по рекам Талас и Шу (по договорённости — более 400 млн кубометров). Взамен Казахстан, по информации местных СМИ, может снизить тарифы на железнодорожные перевозки кыргызской продукции.

Такие «вливания» особенно важны в свете событий 2023 года, когда в Жамбылской области Казахстана было введено чрезвычайное положение из-за нехватки воды. Тогда из-за аномальной жары и исчерпания лимитов, Кыргызстан прекратил подачу из своих водохранилищ. В результате, по официальным данным, казахстанский регион потерял около 30% урожая.

Откуда не ждали

На фоне этого «водоворота событий», особую тревогу вызывает проект Кош-Тепа, начатый недавно в Афганистане. Строящийся там канал, который будет забирать около 30% потока Амударьи, может серьёзно повлиять на гидрологическую ситуацию в Центральной Азии. При этом талибское правительство действует в условиях крайней водной нестабильности: по оценкам международных экспертов, к 2030 году Кабул может стать первым городом в мире, где полностью исчезнет водоснабжение. Уже сегодня около 7 миллионов жителей афганской столицы испытывают проблемы с доступом к воде. Кош-Тепа — фактически попытка спасти страну от полного коллапса, но ценой перераспределения водных ресурсов в одном из самых уязвимых регионов планеты.

Таким образом, для Центральной Азии наступает период, когда борьба за воду уже выходит за рамки экологической политики и становится ключевым вопросом экономической и социальной стабильности. Принимаемых мер и объёма финансирования явно недостаточно. На повестке должны быть модернизация систем водоснабжения, снижение водопотерь, справедливое распределение ресурсов и укрепление межрегионального сотрудничества.