Эти проблемы затрагивают всех, но в отдельных регионах ощущаются острее.

Агентство по статистике при президенте Таджикистана представило сборник «Регионы Республики Таджикистан», в котором отражены данные о социально-экономическом состоянии страны. Мы выделили ключевые проблемы регионов, отмеченные в этом отчёте, информирует Asia-Plus.

1. Неравномерное экономическое развитие

Неравномерное экономическое развитие Таджикистана остается одной из главных проблем для страны, порождая значительные диспропорции между различными регионами.

Эксперты отмечают, что экономический потенциал регионов зависит от множества факторов, включая территориальные особенности, численность населения, человеческие ресурсы и географическое положение.

Так, например, по данным 2023 года в Согдийской области начали работу 65 средних и мелких предприятий, в то время как в Хатлонской области, несмотря на высокую плотность населения, таких предприятий всего 42.

Важно также учитывать проблемы с финансированием, поскольку нехватка внутренних и внешних финансовых ресурсов препятствует реализации многих инициатив, что приводит к задержкам и откладыванию проектов на неопределённое время.

Истощение природных ресурсов, вызванное экономическим ростом, также ограничивает дальнейшие возможности развития и углубляет дисбаланс.

Проблемы с развитием регионов создают существенные барьеры для эффективной трансформации экономики и достижения сбалансированного роста страны.

По мнению кандидата наук Алишера Сафарова из Таджикского национального университета, для преодоления этих диспропорций необходима разработка эффективной государственной региональной политики, которая учтет потенциал и особенности каждого региона, а также обеспечит более равномерное распределение ресурсов и инвестиций.

Рассмотрим статистику по объему промышленности в 2023 году.

В тот год объем промышленности Таджикистана составил 46,857 млн сомони.

Наибольший вклад в производство внесла Согдийская область — 55.89% (26,188 млн сомони). В Хатлоне объем составил 25.27% (11,841 млн), а в Душанбе — 9.1% (4,265 млн).

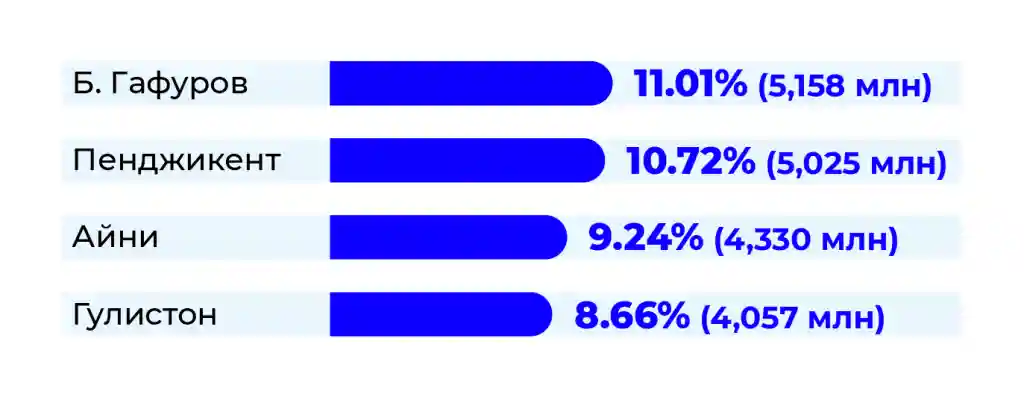

Среди городов и районов выделяются:

Другие города, такие как Вахдат, Регар, Худжанд, Истаравшан, Нурек, Дангара и Яван, также внесли свой вклад в общий объем промышленного производства.

В оставшихся районах промышленное производство сильно отстаёт.

2. Высокая плотность населения и нагрузка на инфраструктуру

Таджикистан сталкивается с проблемой высокой плотности населения, что создает серьезную нагрузку на инфраструктуру, особенно в густонаселенных городах.

Согласно докладу Азиатского банка развития, Таджикистан сталкивается с рядом проблем, связанных с плотностью населения. Одна из ключевых — низкая степень урбанизации страны, которая на данный момент составляет около 27% (в 2020 году).

Это делает Таджикистан самым менее урбанизированным государством в Центральной Азии.

В то же время ожидается, что к 2050 году доля городского населения вырастет до 43% от общего числа, что приведет к резкому увеличению плотности в городах, особенно в столице.

Сейчас плотность населения в Душанбе составляет 6213 человек на квадратный километр, по данным Агентства статистики за 2023 год.

Проблемы, связанные с этим, включают ограниченность доступного жилья, недостаток рабочих мест и низкие темпы промышленного развития, что ограничивает возможности для улучшения качества жизни в городах.

Наибольшую нагрузку испытывают такие города, как Бохтар и Худжанд, где плотность населения достигает 4873 и 4972,5 человек на квадратный километр, соответственно (по данным на 2022 год).

Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне урбанизации и значительной концентрации населения в крупных населенных пунктах.

Не менее значительную плотность населения можно наблюдать и в других крупных городах и районах:

Это также приводит к перегрузке транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Таджикистан в целом имеет плотность населения 29,1 чел./км², при этом 70,9% его населения проживает в городах, а 29,1% — в сельской местности.

В Согде плотность населения составляет 24 чел./км², где 76% населения проживает в сельской местности.

В РРП плотность населения еще ниже — 14,8 чел./км², при этом 85,2% населения сосредоточено на селе.

Хатлонская область имеет плотность населения 17,9 чел./км², с преобладанием сельского населения (82,1%).

В Горно-Бадахшанской автономной области плотность населения составляет 17,1 чел./км², где 82,9% жителей проживают в городах, а 17,1% — в селах.

3. Зависимость от сельского хозяйства

В Таджикистане более 80% населения занято в аграрном секторе, что делает экономику региона крайне уязвимой перед климатическими рисками. Сокращение пахотных земель, снижение покупательной способности населения, зависимость от импорта и устаревшие технологии ставят под угрозу продовольственную безопасность и устойчивое развитие.

Стихийные бедствия, такие как засухи, паводки и землетрясения, усугубляют ситуацию, делая Таджикистан одной из наиболее уязвимых стран мира. Для преодоления этих вызовов необходимы масштабные реформы: механизация, внедрение инновационных технологий и расширение рынков сбыта.

По состоянию на текущий год, посевные площади сельскохозяйственных культур в республике составляют 861 458 гектаров, из которых 280 318 гектаров находятся в Согдийской области, 434 315 гектаров — в Хатлонской области, 134 тыс. 058 га – районах республиканского подчинения.

Таджикистан сталкивается с серьезными экологическими вызовами, в том числе, с ежегодным увеличением засух и деградацией земель. По данным ООН, 47% его территории подвержено различным степеням засухи.

Такие изменения вызывают значительные экономические и социальные проблемы, в том числе, угрожают сельскому хозяйству, которое является основным источником дохода для сельского населения региона.

В Таджикистане, где около 30% земель находятся в плохом состоянии, миграция сельских жителей стала значительным социальным явлением. Примерно 10–15% экономически активного населения региона ежегодно мигрирует в другие страны, главным образом, в Россию.

4. Учитель на вес золота

В последние годы в Таджикистане сохраняется проблема ограниченного доступа к качественному образованию, особенно в отдаленных и сельских районах страны.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 2,3 млн школьников, и несмотря на значительные усилия государства, ситуация с обеспечением достаточного числа квалифицированных педагогов остается сложной.

Численность учителей в Таджикистане составляет 127,6 тыс. человек, что означает, что на каждого преподавателя приходится в среднем 17,8 ученика по всей республике.

Однако разница в соотношении учеников и учителей значительно варьируется в разных регионах.

Нехватка учителей и высокая нагрузка на одного педагога создают препятствия для обеспечения качественного образования.

В отдаленных районах страны часто сталкиваются с проблемами, связанными с недостаточной инфраструктурой и ограниченным доступом к современным образовательным материалам и технологиям.

Это негативно сказывается на качестве образования, что, в свою очередь, влияет на будущее поколений, мешая им полноценно развиваться и получать необходимые знания для успешной жизни и карьеры.

По данным министра образования и науки Рахима Саидзода, в 2024–2025 учебном году количество учебных заведений в стране составило 4037. При этом по состоянию на октябрь 2024 года в Таджикистане 314 зданий учебных заведений находятся в аварийном состоянии.

Это дополнительно усугубляет проблему доступа к качественному образованию.

5. Как региональные различия сказываются на доступности медицины

Источник: Asia-Plus

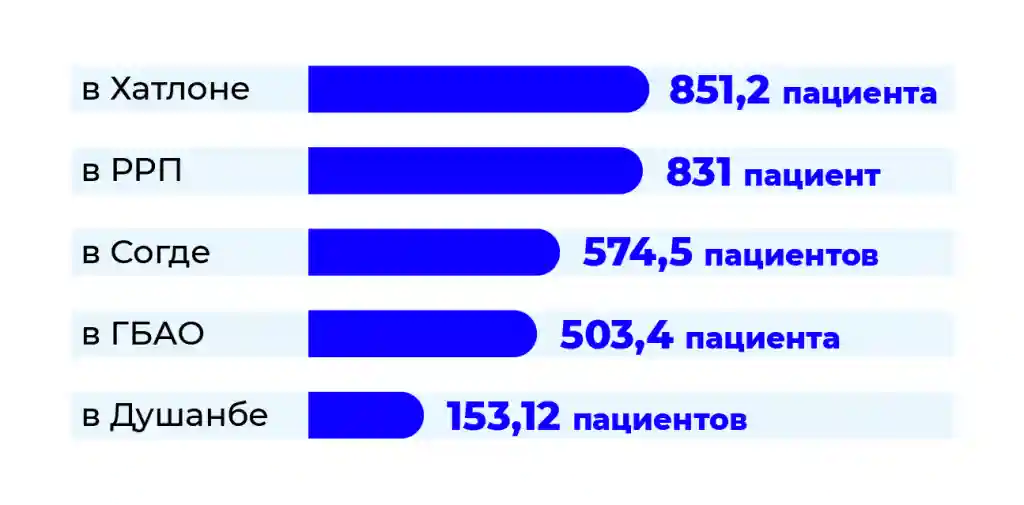

В Таджикистане на 10,3 млн населения приходится 20 644 врача, что означает, что один врач лечит в среднем 498,3 больных.

Что касается среднего медицинского персонала, в Таджикистане общее количество составляет 57 579 специалистов, что означает, что на одного специалиста приходится 178,7 пациента.

В Таджикистане в целом количество больничных коек составляет 42 836, что соответствует одной койке на 240 человек.

В Душанбе ситуация лучше: здесь на 161,6 человека приходится одна койка, что свидетельствует о более высоком уровне доступности медицинских услуг. В РРП на одну койку приходится 364,1 человек, в Согде — 187,1, в Хатлонской области — 321,3, а в ГБАО — 115,7.

Это говорит о том, что в отдаленных регионах РРП и Хатлонской области количество коек гораздо ниже, что создает значительные трудности для населения в доступе к медицинской помощи.

6. Ограниченный доступ к электроэнергии

Фото: ТАСС

В удаленных районах Таджикистана проблема с обеспечением электроэнергией становится особенно острой зимой.

С 22 сентября 2024 года в стране были введены ограничения на подачу электроэнергии для населения, что связано с увеличением спроса на фоне погодных условий.

Эта проблема одинакова для всех регионов страны. Правда, в некоторых – более отдаленных – электроэнергию в каждый осенне-зимний период дают меньше обещанного лимита. В этом году были случаи, когда жители получали свет на 6 и менее часов в сутки. В некоторых регионах электроэнергия в отдельные дни подавалась лишь на три часа.

По данным государственной энергетической компании «Барки точик», эти меры вынужденные, так как зимой поступление воды в Нурекское водохранилище из ледников, питающих его, уменьшается в десятки раз.

В качестве возможного решения рассматривается развитие малых гидроэлектростанций, а также внедрение солнечных и ветряных электростанций, которые могли бы стабилизировать ситуацию в будущем.

7. Миграция и утечка рабочей силы

Архивное фото Asia-Plus

Одна из ключевых проблем Таджикистана — массовый отъезд молодёжи из регионов в поисках работы, что приводит к утрате квалифицированных кадров.

Низкие доходы, неблагоприятные условия труда, коррупция заставляют молодых специалистов покидать страну.

Кроме того, таджикская образовательная система не всегда отвечает реальным потребностям рынка труда: многие выпускники получают специальности, которые либо не востребованы, либо перенасыщены.

Это приводит к острому дефициту кадров в здравоохранении, образовании и промышленности, особенно в регионах, где условия работы значительно уступают столичным.

Для преодоления этой проблемы в стране реализуются меры поддержки: стипендия «Дурахшандагон» даёт возможность талантливым студентам обучаться за рубежом при условии возвращения на родину.

Также акцент делается на развитие предпринимательства, создание рабочих мест и профессиональное обучение, что должно укрепить экономику и удержать молодёжь в стране.